KILIMANJARO - ANDRÉS ESPINOSA

KILIMANJARO - ANDRÉS ESPINOSA

El Explorateur Grandidier ha fondeado frente al puerto de Mombasa el 9 de septiembre de 1930. Una chalupa impulsada por remeros negros se arrima al costado del buque y a ella van descendiendo los pasajeros que rinden viaje en esta escala. Andrés Espinosa, con su modesto equipaje a la espalda, deja la cubierta del navío que le ha traído desde Suez y se acomoda en la bancada de la rústica embarcación.

Mira al frente. Mombasa, la puerta del África misteriosa se está abriendo lentamente frente a él al ritmo perezoso de la boga de los remeros de ébano.

Cuando pone pie en el muelle, es consciente de que acaba de ingresar en un mundo distinto a todo lo que ha conocido hasta entonces. El cuadro que describe está cargado de su personal manera de sentir: “Mombasa es la libertad que todo respira, el verdor perenne que todo lo cubre, el cielo gris de sus mañanas, el sol fuerte de sus mediodías, los atardeceres pacíficos con nubes de tonos flojos, que traen al europeo nostalgias de su querido y lejano hogar”.

Cuando al día siguiente monta en el tren de Nairobi para iniciar su aproximación al Kilimanjaro, su ánimo todavía está sorprendido por el desenfado y alegría de la raza negra. “Los negros todos se ríen; hay que hacerse infantil como ellos. ¡Viva la raza con más sal del mundo!”, escribe contagiado de la viveza y el color del ambiente.

Vendrá luego un ininterrumpido desfile de imágenes sugestivas a través de la ventanilla, que el vasco contempla alucinado como si de una película se tratara: “¡Verdor! ¡Verdor lozano!

Cocoteros y palmeras. Tipos graciosos al natural, mujeres casi como su madre las echó al mundo, cuatro pingajos en la cintura y andando”.

Cambia de tren en Voi y toma el que le llevará hasta Moshi, ya a la vista del gigante de África.

Al otro lado de la ventanilla continúa el espectáculo: rebaños de antílopes, cebras, búfalos, solitarios rinocerontes, avestruces presurosas, son imágenes fugaces que van grabándose en la memoria de Espinosa en el caminar asmático del tren hacia la frontera de Kenya.

CAMINO DEL KILIMANJARO

El paso de Espinosa por Moshi, al igual que por todas las ciudades que recorre, es fugaz. Duerme en un hotel y al amanecer del día siguiente ya está en camino. ¿Hacia dónde va?, le pregunta un viejo colono alsaciano. Hacia el Kibo, responde. La expresión de incredulidad y asombro que observa el vizcaíno en el rostro ya la conoce: es la misma que la de los alemanes bajo el Cervino, la de los guías en Grands Mulets o la del monje de Tor.

Como casi siempre le ocurre, apenas tiene referencias del itinerario a que va a enfrentarse, pero la incertidumbre constituye para él un acicate más que una zozobra.

Camina con su mochila cargada hasta reventar.

En la mano lleva el piolet que compró en Chamonix, “por los hielos y para defenderme de algún bicho”. Se cruza con negros y más negros que bajan al mercado de Moshi: “Yambo, bwana”, le saludan. Espinosa medita en su caminar solitario. “Es verdad que el paisaje hace a las razas. El indígena aquí no es más ni menos que su cielo, sus platanares, sus papayas y sus aguas limpias. El optimismo es fecundo y permanente. ¿Cómo no ha de serlo en este natural Edén?”

Llega a la aldea de Marangu. Unas negras jóvenes se le acercan. Les da unas galletas, pero el vizcaíno aprecia que la actitud zalamera de las chicas pretende transmitir otro mensaje.

Espinosa reacciona con instinto defensivo:

“Amigas mías, no estoy para haceros fiestas, porque tengo que ir al Kibo y, como no me presente ante él como un santo, me da la boleta y es la mujer la que en estos casos echa a perder todo, ya sea blanca, negra, amarilla o cobriza; así que marchaos. ¡Dejadme en paz!”.

UN ÁNGEL NEGRO

Las desenfadadas negras se van internando entre los platanares. Andrés está a punto de percibir por primera vez la sensación de soledad total en medio de la selva cuando de la espesura, nadie sabe de dónde, emerge la figura menuda de un niño. “Tendrá unos seis o siete años. De vestimenta no lleva sino un corto y sucio trapo blanco amarrado a un lado del hombro. Es ágil y delgado. Parece inteligente. No para de reír y hablar. Debe creer que le entiendo”.

La proximidad de la noche va convirtiendo la frondosidad en un mundo amenazante de ruidos y sombras. Espinosa confía en superar la franja selvática para buscar un lugar más despejado en el que pasar las horas de oscuridad. Pero, ¿qué hacer con el niño que le viene siguiendo desde hace un buen rato?

Espinosa, como buen vasco, de actitud siempre recelosa en un primer momento, rinde su corazón ante la alegría contagiosa del pequeño.

“¡Fuera dudas! Debo dar a este pobre muchacho el mismo trato de amor que a un hermano. No es posible mantener este plan de seriedad por temores demasiado escrupulosos”.

Cogidos de la mano, el gigante blanco y el diminuto negro continúan por el débil sendero hasta llegar a un claro. “Este puede ser un buen sitio para dormir”, piensa Andrés, pero pronto se inquieta ante la acumulación de excrementos de elefante que observa por todos los lados. La llegada de la noche es inminente. Hay que decidir: “Prefiero morir de un golpe de trompa en este claro, que del zarpazo de un leopardo en el bosque”.

Espinosa y el negrito que todavía le acompaña se acurrucan entre las retamas para protegerse del frío y de la escarcha. Qué distintos los miedos de esta noche a los que le asaltaban en el desierto del Sinaí y, a su vez, qué lejos de aquella sensación de soledad de los vivacs bajo el Mont Blanc. Mientras intenta vanamente dormir, medita: “Hay que pensar que el manotazo de una fiera nos deja instantáneamente insensibles y de nada sirven nuestras míseras defensas.

El bicho más simple es capaz de inutilizarnos y más siendo de noche. No tengo –convencido de lo que expongo– ningún arma; ni una triste navaja llevo siquiera; ¿para qué? Estoy, pues, resignado a todo ante el posible ataque de un animal”.

DOS SERES ABRAZADOS

La escena de dos seres tan dispares, abrazados en su indefensión ante los miedos nocturnos, resulta conmovedora. “Los dos somos un bulto de ropas y carne; tan unidos, tan pegados y con pensamientos, probablemente, tan iguales, que no podría saberse quién es el blanco y quién el negro”.

Los monos, las aves, han cesado su algarabía. Un silencio sobrecogedor invade el aire. La noche discurre lenta y heladora: “He mirado al reloj un sinfín de veces. Cuando noto que el pobre chaval se está quedando frío, le despierto y le obligo a que haga ejercicio; los dos subimos y bajamos las piernas y brazos y cuando logramos reaccionar nos tumbamos de nuevo fuertemente unidos".

Las primeras luces del amanecer alertan a Andrés: “Esperamos la llegada del nuevo día sentados, en guardia, como quien espera una tormenta. Esta hora es muy peligrosa en las selvas; es ahora cuando los bichos dejan su lecho y hambrientos se lanzan sobre lo primero que encuentran".

Otra preocupación más honda aflige el ánimo del aventurero solitario: qué va a hacer con su pequeño compañero. No puede continuar ascendiendo con él. El frío y la fatiga acabarían con su resistencia. Tiene que hacerle entender que debe regresar, que deben separarse. Se esfuerza en mostrarle sus propósitos: ¡Bismarck, Kibo, Moshi!, repite una y otra vez.

La despedida de ambos seres humanos, separados por todo menos por un inexplicable sentimiento de afectividad mutua, adquiere una ternura conmovedora: “Este momento tiene para los dos una fuerza sentimental grandísima".

Nos hemos mirado. Ambos reflejamos nuestro estado de ánimo. Y yo recorro ahora imaginativamente la ruta de selva que tiene que andar; es probable que él piense en la mía. Los dos nos debemos de compadecer mutuamente. Jamás despedida de persona alguna ha dejado en mi sentir huella tan marcada. Me duele esta separación más que la muerte de un ser querido”.

ABRUMADORA SOLEDAD

Ya completamente solo, todavía afligido por la separación de su circunstancial compañero, Andrés reanuda la ascensión. Por un momento se despejan las selvas y el Kibo, el Kilimanjaro, aparece ante él. “Visión de esperanza, el Kibo, blanco, bonito, familiar, sencillo, deja que su elegante curva blanca se codee por unos momentos con la celeste esfera; a su lado el Mawenzi, picaresco y con menos blancuras, completa el panorama como proclamando: nosotros somos los ases africanos”.

Entre lluvias y truenos, la silueta solitaria del vasco cruza los moorlands. El tiempo no mejora. La casualidad o su intuición le hacen encontrar una cueva en la que refugiarse en la noche.

Prepara una cama con ramas, enciende una vela y cena una lata de salmón, chocolate y mantequilla. Es la hora de intentar dormir. En su abrumadora soledad, Espinosa mantiene un permanente diálogo con la Naturaleza que le rodea, que le intimida: “Debo apagar pronto esta luz; es una provocación, un escándalo imperdonable el que estoy dando. Apresúrate Andrés, que molestas a la Señora Noche que te está mirando”.

Otra cueva le acoge la siguiente noche. Su proverbial salud parece flaquear. Tiembla todo su cuerpo y entre el temor a haber contraído paludismo quiere recordar la frase de ánimo que le diera otro vasco, el pelotari de Markina Nicolás Arrate, a quien encontró en una calle de El Cairo. “Gogor egin”, le había dicho al despedirle en la estación. “Gogor egin, eso haré, aunque me espere una desgracia”, se repite una y otra vez.

El camino hacia el cono del Kilimanjaro es largo, interminable. Hace frío y el reloj se le ha parado. Sigue lloviendo, tronando, granizando.

Pasa dos noches más en durísimas condiciones, enfermo y sin apenas comida, pero no duda, continúa hacia arriba.

“¿YA ESTÁS AQUÍ, ANDRÉS?”

La mañana del 17 de septiembre se presenta radiante. Espinosa percibe la inminencia del final de su camino. Su ánimo maltrecho se reconforta y vuelve a establecer diálogo con la montaña: “Ya me conoce este paisaje universal, ya sabe quién soy yo: el solitario de siempre, su fiel amador, el empedernido romántico. Por eso me quiere, me respeta y me atiende”.

“¿Ya estás aquí, Andrés?, –parece que le oigo decir–. Sí, ya estoy aquí, vengo a cumplir mi promesa, a estrecharte amorosamente”.

Bajo el mástil de la cumbre, rozando casi los seis mil metros, Espinosa rebusca entre las tarjetas que otros alpinistas han dejado como testimonio de su paso: una hay de 1912, el resto han sido dejadas en los años 27, 28 y 29. La mayoría han llegado formando grupos expedicionarios, apoyados por guías y porteadores.

Nadie se había atrevido, como él, a afrontar la aventura en solitario y con una mochila por todo equipamiento.

Espinosa deja también su tarjeta. Es el primer vasco que pisa el Kilimanjaro. Tendrán que pasar casi cuarenta años hasta que otro montañero de Euskal Herria alcance el techo de África.

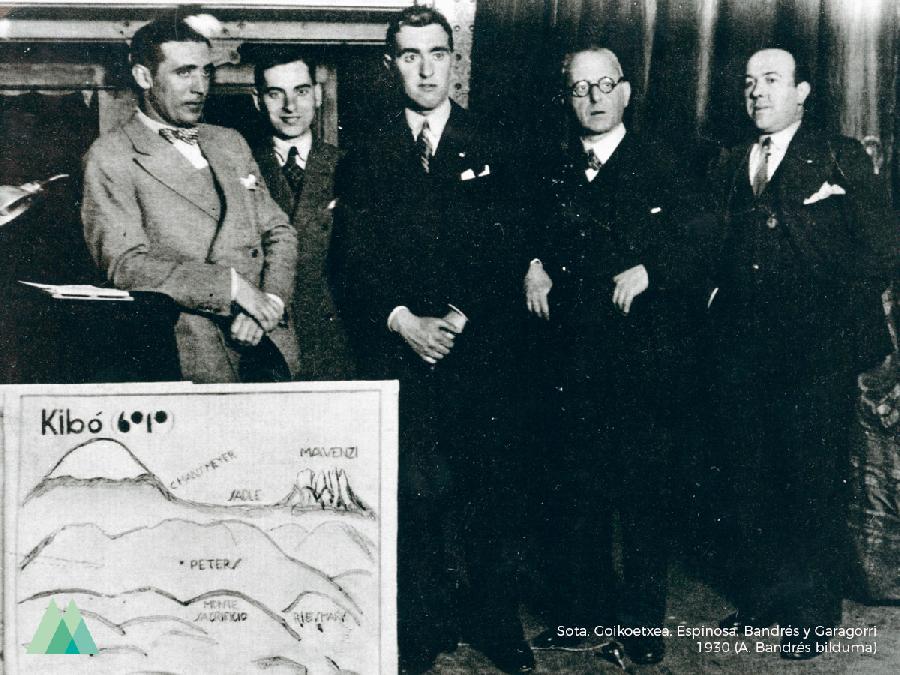

Fotografías: Archivo Antxon Bandrés

Autor: Antxon Iturriza

«Historia testimonial del Montañismo Vasco» Publicado por Pyrenaica

Más info: www.pyrenaica.com/publicaciones

Beste irakuketak

-

DOS ABRAZOS EN EL COLLADO SUR

JUAN IGNACIO LORENTE, EL LÍDER

El 20 de marzo falleció en Gasteiz, a los 82 años de edad, Juan Ignac ...

-

Arista de Txindoki, el camino más lógico

Contemplando la pirámide de Txindoki desde territorio guipuzcoano, la vista busca de forma instintiva el camino de la cumb ...

-

El recuerdo de Besaide

Entre las cumbres de Udalaitz y Anboto, sobre la loma en la que se unen las mugas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, se levanta un monumento de piedra. ...

-

MUJERES DE ALTOS VUELOS

Cuarenta años después de que Marie Paradis se convirtiera en la primera mujer en alcanzar la cima del Mont Blanc, el relato de un via ...

-

Josune sin límites

El 5 de julio de 1992 se celebraba en la plaza de Bergara una nueva edición del Campeonato de Euskadi. Entre los h ...

-

Cho Oyu. La hora de las mujeres

Cinco días después de su descenso al campo base, Fernández y Eguillor ingresaban en la habitación 333 del Hospital Cl&i ...

-

EN EL SINAÍ - Andrés Espinosa

En 1930 encontramos a Andrés Espinosa navegando por el Mar Rojo a bordo del Talodi, un buque semicarguero, camino de la península de ...

-

MENDIAREN AURPEGI ALAIA

"Mendiaren aurpegi alaia" testu hau Pyrenaica aldizkariaren 2000. urteko hirugarren alean argitaratu zen, 200. zenbakian, Felix Iñurrategiren oroim ...

-

Una leyenda llamada Espinosa - Camino del Mont Blanc

El alpinismo vasco ha tenido una leyenda. Una leyenda tan real y tangible como ignorada por la historia y el recuerdo. Salvo estudiosos del tema, se d ...

-

Achuraju. Estrellas desconocidas

Cuando tres días más tarde de su llegada a Huaraz, Rosen y Kirch, ya repuestos de sus afecciones, regresan al campo base, lo van a en ...